特集 | 2016.4月号

発酵は、私にやさしい。

芽吹きと開花の季節、春の光あふれる外の世界へ、体の内側のことにも気持ちが向かう。私たちの体を健やかに保ってくれるのは小さな「盟友」だ。

彼らは「私」という船を動かしている。

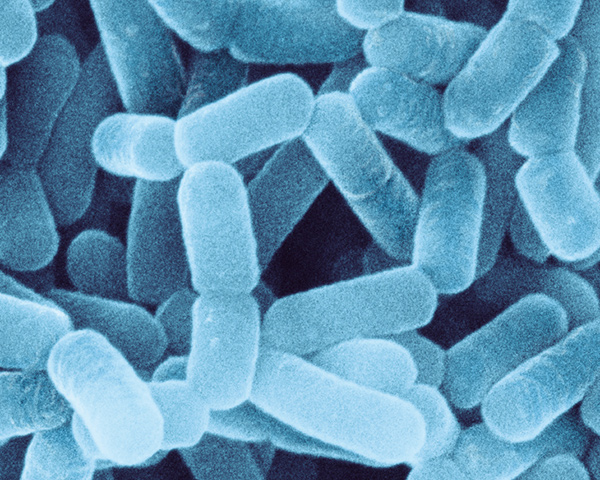

「発酵」とは、微生物の活動によって食品が変化すること。うまみや香りを生み出すこの働きによって、毎日の食事がおいしかったり、快適に過ごせたりすることを、私たちは知っている。でも、なぜそれが私たちに必要で、体の中でどんなことが起こっているのか、意識するにはそれはあまりに身近すぎる。

「私たちの体は一つの船。そこにたくさんの乗組員が乗っているイメージでしょうか」

そんなふうに説明してくれたのは、中央静岡ヤクルト販売の山本秀夫さん。乗組員とは言うまでもなく発酵を行う微生物、つまり「菌」のことだ。

「お腹の中の赤ちゃんは無菌状態。産道を通ってくるとき、あるいは外の空気に触れ、最初のオギャーというひと呼吸で、空気中にいる菌が私たちの体に乗り込み、人生の船出を迎えます」

つまり今は、100兆とも1000兆ともいわれる膨大な数の乗組員が「私」という船で人生の荒波を渡っているところ。故に発酵食品を食べることは、これから続く航海に備えて食料や水、時には元気な働き手を補うのと同じ意味合いだそう。

「例えば、ヨーグルトやぬか漬け、キムチ、ヤクルトにも入っている乳酸菌もその一つ。私たちにとっていい菌かそうでないかの違いは、毒素を出すか出さないかという点だけです。体内にいる菌は毒素を出しませんが、それは体が死んでしまえば自分たちも生きられないから。自分たちが生きるために腸内の環境を整え、それが結果的に私たちの調子を整える。そして外から入ってくる病原菌に対抗するのです。しかし環境が悪くなれば、いい菌たちが増えないばかりか減ってきます。だから、彼らの働きを応援するために、発酵食が必要なんですね」と山本さん。

体に住まう小さな小さな彼らも今、私を生きている。

風土の中に溶け込んできた知恵。

日本の食は「発酵の文化」といわれる。しょうゆ、みそ、みりん、甘酒、納豆など、食卓に上る身近な味はその多くが発酵食品。菌の正体やメカニズムが知られるようになるはるか昔から、私たちのご先祖は、それらが健やかに生きていく上で欠かせないことを分かって利用してきた。

「昔はみんな麹を買ってきて、それぞれの家でみそや甘酒を作っていたんです」と静岡市にある鈴木こうじ店の鈴木通生さんが教えてくれた。

鈴木さんで6代目、家族で営む老舗の麹店。かつては村ごとに麹屋があり、村の、そして家ごとの好みの味があった。

麹を使ってみそを仕込むのは、決まって稲刈りが終わった農閑期。10月に収穫した大豆と、新米収穫後に余っていた古い米がみその材料となる。気温が上がるとともに麹菌の発酵が活発になり、夏の暑さを越えたころ、食べ頃を迎える。何も無駄にせず、気温すら味方にして目に見えない菌の働きを生かす知恵だ。

「米の文化の一年のサイクル。日本の風土とうまく合って溶け込む習慣だったんですね」

時代が移り、世の中も変わり、家でみそを作るという習慣は当たり前ではなくなった。ただ、鈴木こうじ店が4年前に移転・改装したとき、「おみその教室ができるようにしたい」と併設したスペースには今、若い世代の人たちがみそ作りを習いたいと足を運ぶ。

「ひと昔前は母親が、その母親から教わった『わが家のみそ作り』を娘に伝えていくのが当たり前でしたが、当たり前が当たり前じゃなかった時代を経て、今また戻ってきたという感じです。うれしいですよね」

次の世代に伝える、伝わる新しいカタチ。

静岡市の辻村円さんは、「madoi」の名で日々の食事に発酵食品を取り入れる提案をする発酵食スペシャリスト。みりんやしょうゆなど素材ごとに勉強会を開いたり、それらを使ったスイーツを作ったりするなど、従来の「和」のイメージとは少し違った視点のワークショップに、子育て中の20~40代の人も多く参加する。辻村さん自身、2歳の女の子の母親だ。

調理師としてもともと発酵食に興味があったという辻村さんが、より強く引かれるようになったきっかけがあった。

「出産前までは、カフェや飲食店のメニュー開発など、大好きな料理の仕事に携わって、とにかく仕事に没頭していました。そんな日々から一転、子育て中心の生活になって、どうしたらいいか分からなくなって」

家から一歩も出ず、誰とも話さない毎日。子どもはかわいい、でも何かで自分を表現したい。発酵食の面白さに気付いたのはそんな時。

「授乳中は自分が食べたものが子どもに影響するので意識して食べていたんですが、知れば知るほど発酵食は奥深くて、大好きなものばかりだったんです」

離乳食では、おもゆに少し甘酒を加えたり、甘酒とイチゴでスムージーのようにしたり。浜納豆や酒かすを使ったドレッシングも、普通に食卓に上る。それを食べてたちどころに何かが変わるものではないけれど、子どものいる食卓に発酵食で工夫するという表現の方法を得たことで、辻村さんの気持ちは確かにプラスに向かった。

今、ワークショップの場所には街中のカフェなど同世代が足を運びやすい場所を選ぶ。そして参加する人たちは、みんなとても熱心、と辻村さんは言う。

「飽きないで使える方法や保存の仕方について、毎回いろんな質問が出ます。例えばみそを自分で作れば何を使ったかが分かる。安心だし、発酵食の多くが長期保存できて、いざというときにエネルギーになる。何でも買いに行けていつでも手に入る、という暮らしを根本から見直してみようという動きなのかもしれません」

以前は、自分の子どもが大人になったとき、果たして甘酒はこの世にあるんだろうか? と心配だった、と辻村さん。

「でも、私たちが積極的に作ったり使ったり、それを子どもの世代が身近に味わって、やがて『わが家の味』になっていけば、なくなったりしないんじゃないかな」

![asten[アステン]|静岡新聞](http://www.asten.jp/images/title.png)

![[ぐるなびandアットエス]ネットで簡単予約!!](http://www.asten.jp/images/bnr_ats.jpg)